Schmetterlinge entdecken & fördern

2024 widmet sich „Natur im Garten“ unter anderem den Schmetterlingen - denn diese sind nicht nur schön anzusehen, sie sind auch wichtige Bestäuber, die es zu schützen gilt. Schmetterlinge sind mit ihrer Farbenpracht und Zartheit wunderschöne, bezaubernde Geschöpfe und zählen wohl zu den hübschesten Gartenbesuchern unserer heimischen Tierwelt. Sie haben von der Raupe bis hin zum Falter eine hohe und sehr breite ökologische Bedeutung und spielen für das Ökosystem, in dem sie leben, eine enorm wichtige Rolle. Von den über 4.000 Schmetterlingsarten in Österreich gilt mehr als die Hälfte als gefährdet.

Zerynthia polyxena ist der zoologische Name des Osterluzeifalter, welcher ebenso wie z.B. der vielen bekannte Schwalbenschwanz zur Familie der Ritterfalter (Papilionidae) gehört. Typisch für einen Ritterfalter, ist der Osterluzeifalter ein sehr hübsche Tagfalterart. Die Flügelspannweite beträgt durchschnittlich 5,5 cm - auffällig ist die unverwechselbare Flügelzeichnung. Der Grundton der Flügel ist gelblich, der Flügelrand wird kontrastreich von einem schwarzen Wellen-/Zackenmuster geziert. Die Oberseite der Hinterflügel zeigt runde, rote und teils blaue Ornamente. Auch die Flügelunterseite ist mit einem auffälligen schwarzen Binden- und Zackenmuster und roten Zacken und Punkten akzentuiert. In Österreich flattert die Schönheit, je nach Temperatur und Wetterlage, zwischen März und Ende Juni umher.

Der Name des Falters ist Programm, denn seine einzige Raupenfutterpflanze in Österreich ist die Gewöhnliche bzw. Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis). Diese für Österreich gesamt betrachtet seltene Pflanzenart findet sich vor allem in lichten Auwäldern mit Wiesen und Trockenrasen sowie an sonnigen Hängen mit Gebüschen, wärmebegünstigten Randbereichen an Dämmen und Böschungen, Bächen, Flüssen, Gräben, Kanälen, Straßen- und Wegrändern, Bahnlinien und (aufgelassenen) Weingärten. An geeigneten Standorten kann der Bestand der Pflanze dann durchaus üppig sein. Und wo die Osterluzei gedeiht, ist auch der wunderschöne Falter meist nicht weit…

Warum ist der Osterluzeifalter nun eine seltene Schönheit des Ostens?

Der Falter kommt in Österreich nur in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark vor – eben dort wo auch die Raupenfutterpflanzen wachsen. Aufgrund der ausgeprägten Abhängigkeit von der Raupenfutterpflanze und der kurzen Lebensdauer der erwachsenen Tiere (durchschnittlich 4 bis 6 Tage) gilt die Schmetterlingsart nach aktuellen Erkenntnissen als sehr standorttreu.

Der Osterluzeifalter gilt in Niederösterreich und Wien als stark gefährdet, im Burgenland und der Steiermark als vom Aussterben bedroht und ist laut EU-Richtlinie streng geschützt. Das Gesamtverbreitungsgebiet dieser Schmetterlingsart erstreckt sich von Südfrankreich und Norditalien über den Balkan hinweg bis nach Südwestrussland. Die aktuelle Nordgrenze des natürlichen Vorkommens reicht in Mitteleuropa bis ins südliche Tschechien, womit Österreich als Randposten eine wichtige Position im Ausbreitungsareal des Osterluzeifalters in Europa einnimmt.

Osterluzeifalter-Raupen: ausgesprochene Gourmets

In der Fachsprache wird die Spezialisierung auf eine einzige Nahrungspflanze als Monophagie (aus dem Griechischen ‚monos‘ - einzig/allein und ‚phagein‘ - fressen) bezeichnet. Die Raupen müssen „ihr“ Osterluzei-Buffet so zwar nicht mit anderen Schmetterlingsarten teilen, doch dieser Vorteil ist auch ihre Achillesferse. Ohne geeignete Vorkommen der Futterpflanze, gibt es schlichtweg auch keinen Osterluzeifalter. Darüber hinaus sind die Falter-Mütter bei der Eiablage auch noch wählerisch: dichte Bestände mit hochwüchsigen Pflanzen, großen Blättern und reichem Blütenangebot in sonniger Lage werden zur Eiablage bevorzugt. Die „Immobiliensuche“ für die Kinder des Osterluzeifalters ist also wirklich nicht leicht. Wenn Österreich Heimat dieser seltenen Schönheiten bleiben soll, dann ist der Schutz der Gewöhnlichen Osterluzei an geeigneten Standorten für das Überleben des Falters unverzichtbar.

Ein Falterleben beginnt…

Nach der Paarung legt das Weibchen die winzigen, wie schimmernde, weiße Perlen aussehenden Eier einzeln oder in kleinen, losen Gruppen meist an der Blattunterseite der Osterluzei ab. Nach etwa einer Woche schlüpfen die kleinen Raupen, die zunächst schwarz gefärbt sind und gelbe Höcker mit Borsten tragen, direkt im Schlaraffenland. Sie wachsen in den folgenden 4 bis 5 Wochen bis zu einer Länge von 35 mm lang und verändern dabei ihr Aussehen. Je nach Entwicklungsstadium variiert die Farbe zunächst von hellbraun, gelblichweiß oder gelblichgrau mit schwarzen Punkten. Im fortgeschrittenen Stadium haben sie einen hellen Grundton mit sechs Reihen orangener, von Borsten besetzter Hautzapfen mit schwarzen Spitzen. Warum aber dieses skurrile Aussehen als Raupe und die auffällige Zeichnung des Falters – das müsste doch einem jeden Fressfeind sofort ins Auge stechen?

Gift-Räupchen - Fressen, um nicht gefressen zu werden

Zu Beginn ihres Lebens fressen die Räupchen vor allem an zarten Pflanzenteilen sowie an den Blüten der Osterluzei. Erst nach der zweiten Häutung wird auch gröberes Blattmaterial verspeist. Die Pflanze wehrt sich eigentlich mit Giftstoffen (Aristolochiasäuren) gegen das Gefressenwerden. Das beeindruckt die Osterluzei-Raupen überhaupt nicht, für Wirbeltiere – und damit übrigens auch für uns Menschen – ist die Pflanze aber sehr giftig. Die Raupen nehmen den Giftstoff während des Fressens auf und lagern ihn im Körper ein, damit ist später sogar auch der Falter „verseucht“. Diese Schmetterlingsart erhält also durch ihre Futterpflanze Superkräfte und zeigt ihren Wirbeltier-Widersachern auch ganz keck: Hey, lass mich lieber in Ruhe, ich bin giftig und mich zu fressen kann ganz schön übel für dich ausgehen! In der Fachsprache wird eine solch auffällige „Warnfärbung“, die potenziellen Fressfeinden Ungenießbarkeit bzw. Wehrhaftigkeit anzeigt, als Aposematismus bezeichnet. Die gegensätzliche Strategie dazu im Tierreich ist übrigens die Tarnung.

Vier bis fünf Wochen nach dem Schlupf verpuppen sich die Raupen an den Blattunterseiten der Osterluzei, aber auch an Zweigen oder anderen pflanzlichen Strukturen oder sogar an Steinen in der nahen Umgebung der Raupenfutterpflanze. Raupen kann man daher nur etwa bis Anfang Juli beobachten. In Form einer gut getarnten, bräunlichen/gelb-grauen Gürtelpuppe ruhen sie dann etwa 10 Monate bis zum Schlupf. Je nach Temperatur und Wetterlage sind dann wieder die Falter zwischen März und Ende Juni unterwegs. Da sich bei dieser Schmetterlingsart nur eine Generation pro Jahr entwickelt, wirkt sich die nicht fachgerechte Mahd von Raupenfutterpflanzen besonders fatal aus. Wird die Osterluzei mit den Eiern bzw. Raupen entfernt oder nahe der Futterpflanze wachsende Strauchgruppen mit dort ruhenden Puppen geschnitten, dann fällt der Nachwuchs in diesem Jahr vollständig aus. Solches Wissen ist im Hinblick auf Schutzmaßnahmen für den seltenen Falter sehr wichtig.

Über die Nahrung der erwachsenen Falter in Österreich ist kaum etwas bekannt. Die Osterluzei ist eine Pflanze mit sehr speziellen Blüten und bietet den Schmetterlingen sicherlich keinen Nektar. In der Fachliteratur beschriebene Beobachtungen dokumentieren, dass die im Durchschnitt nur etwa 4 bis 6 Tage lebenden Falter keine Nahrung zu sich nehmen, obwohl sie anatomisch dazu in der Lage wären. (Es gibt nämlich auch Schmetterlingsarten, die als Falter gar keine Nahrung aufnehmen können. Dazu zählt z.B. das Wiener Nachtpfauenauge, die Handflächen groß ist und damit als größte Nachtfalterart Europas gilt. Sie hat im Falterstadium gar keine funktionsfähigen Mundwerkzeuge und kann deshalb auch nichts fressen.). Wer also Osterluzeifalter fördern will, der muss vor allem den Raupen bieten, was ihr Herz begehrt.

Jede Menge Osterluzeien für den Osterluzei-Falter

Für das Überleben des Osterluzeifalters ist die Förderung der Aufrechten Osterluzei das Um und Auf.

- Sollten Mäharbeiten im Gemeindebereich unumgänglich sein, so sollten sie erst nach der Verpuppung stattfinden („Für Wien ist eine Mahd von Osterluzei-Beständen daher ab Ende Juli möglich, sofern es sich um Saumbereiche von offen zu haltendem Grasland handelt.“ Masterarbeit Stefanie Jirout, BEd; 2021; Universität Wien).

- Wesentlich sinnvoller ist der Schutz vorhandener Bestände durch zum Beispiel das Aussparen sonnig stehender Osterluzeien bei Mäharbeiten, möglich sind auch gezielte Pflanzungen. In mancher Staudengärtnerei findet sich Aristolochia clematitis zum Kauf als Gartenpflanze. Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Wirtspflanzen im Sinn eines entsprechenden Besiedelungserfolgs des Falters in ausreichender Anzahl vorhanden sein, über reichlich Blätter und Blüten verfügen und sonnig bis halbschattig (Süd/Süd-Ost Ausrichtung) stehen sollten. Damit die Pflanzung also für den Osterluzeifalter auch sinnvoll ist, muss sie eine gewisse Bestandsgröße und Lage sowie eine fortgeschrittenen Entwicklungsstadium der Pflanzen aufweisen. Die obig genannte Studie (Masterarbeit Stefanie Jirout, BEd; 2021; Universität Wien) gibt z.B. eine Mindestgröße von 10 m2 Pflanzenbestand für den Großraum Wien an. In solchen neu gepflanzten, geeigneten Beständen können Osterluzeifalter-Raupen durch Nachzucht von Spezialistinnen und Spezialisten auch gezielt wieder angesiedelt werden. Damit sich eine Population aber auch langfristig halten kann, braucht es mehrere, nahe beieinander liegende „Inseln“ von solchen geeigneten Osterluzeibeständen.

- Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte in der nahen Umgebung von Raupenfutterpflanzen selbstverständlich unbedingt vermieden werden.

- Wichtig ist außerdem, dass etablierte Osterluzei-Bestände nicht „unnatürlich“ rasch von der benachbarten Vegetation überwachsen werden. Insbesondere invasive Neophyten, wie etwa die Riesen-Goldrute (Solidago gigantea) oder das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera), können solide Osterluzei-Bestände nämlich rasch verdrängen. Gezieltes Neophyten-Management (jährlich zwei- bis dreimalige Mahd) zählt deshalb ebenso zu einer wichtigen Maßnahme zur Bestandssicherung vorhandener Vorkommen der Aufrechten Osterluzei.

- Regelmäßige Überprüfung und Erhebungen der Situation des Osterluzeifalters und seiner Raupenfutterpflanze runden das Schutzpaket für den wunderschönen Falter ab. Hier seid ihr gefragt: werdet ein Teil der größten Schmetterlings-Familie Österreichs und helft mit, gemeinsam wertvolles Wissen über unsere heimische Faltervielfalt zu sammeln: www.schmetterlingsapp.at

Spannende Anekdoten: Ein Ausflug in den Süden – Wo Osterluzei nicht gleich Osterluzei ist

Es geht bei der Spezialisierung des Osterluzeifalters in Bezug auf seine Raupenfutterpflanze sogar noch spezieller als speziell. In Oberitalien (Piemont) gibt es drei unterschiedliche Osterluzei-Arten: die auch in Österreich wachsende Gewöhnliche Osterluzei (Aristolochia clematitis), die Rundknollige Osterluzei (Aristolochia rotunda) und die Bleiche Osterluzei (Aristolochia pallida). Die Osterluzeifalter-Raupen (Zerynthia polyxena) dort entwickeln sich nur vollständig, wenn sie sich von der Bleichen Osterluzei ernähren. Fressen die Raupen hingegen an den anderen beiden Osterluzei-Arten, dann entwickeln sie sich zuerst ganz normal bis zum 3. Larvenstadium, schaffen es aber nicht bis zum Puppenstadium. Dieses Wissen ist für den Schutz des Falters für sein dortiges Vorkommen sehr wichtig, denn für den Oberitaliener-Osterluzeifalter ist Osterluzei eben nicht gleich Osterluzei – der mag es noch spezieller als speziell.

Zum Abschluss: Ein Spezialbeitrag für Botanik-Begeisterte

Hereingeflattert in die Pflanzenwelt - Die Gewöhnliche Osterluzei/Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis)

In Schmetterlingsportraits ist die Beschreibung der Raupen-Nahrungspflanze meist kurzgehalten. Wichtig für den Schutz und die Förderung der Schmetterlingsart sind ja vor allem Kenntnisse über Verbreitung und Standortbedürfnisse der Nahrungspflanzen – diese Information haben wir in der Einleitung schon beschrieben.

Einen detaillierteren Blick auf die Gewöhnliche Osterluzei oder Aufrechte Osterluzei (Aristolochia clematitis) möchten wir allen Botanik Begeisterten aber nicht vorenthalten. Die Pflanze wurde in Mitteleuropa im Mittelalter als eine der ältesten bekannten Heilpflanzen eingebürgert und in Klostergärten kultiviert. Sie galt als geburtsfördern, woher auch ihr Name stammt (griech. aristos = der Beste, locheia = Geburt) und wurde zudem zur Therapie von Schlangenbissen verwendet. Heute ist ihre Anwendung verboten (Ausnahme Homöopathie), da ihr Pflanzengift - die Aristolochiasäure - unter anderem als nierenschädigend und krebserregend gilt.

So gewöhnlich ihr Name auch klingt, so ungewöhnlich ist sie im Hinblick auf ihre Bestäubungsökologie. Die Vermehrung der Gewöhnlichen Osterluzei, die bis zu einem Meter hoch werden kann, erfolgt in unseren Breitengraden eher unspektakulär überwiegend über unterirdisch gelegene, verdickte Sprossachsen – das sogenannte Rhizom (also ohne Bestäubung).

Exkurs für besonders Wissbegierige Gartenfans: Die Sprossachse – je nach Form auch Stängel, Stamm, Halm, usw. genannt - ist normalerweise jener Teil von Pflanzen, der die Laubblätter und Blüten trägt. Sie verbindet die Blätter und Wurzeln miteinander und sorgt für den Stofftransport zwischen ihnen. Die Gewöhnliche Osterluzei, aber z.B. auch Giersch, Schwertlilien oder Ingwer haben ein meist unterirdisch gelegenes, spezialisiertes Sprossachsensystem – das sogenannte Rhizom. Es ist eine dicke, in der Regel verzweigte Struktur, die horizontal im Boden wächst. Rhizome dienen der Pflanze zu verschiedenen Zwecken, wie der Speicherung von Nährstoffen und Wasser, der geschützten Überwinterung und der Vermehrung der Pflanze. Das können wir uns im Garten zunutze machen, indem Teile des Rhizoms glatt und sauber abgetrennt, und an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden. Schwertlilien lassen sich so, am besten im August, sehr einfach vermehren: www.naturimgarten.at/gartenwissen/videotipps/tipp/schwertlilien-teilen.html

Im mediterranen Raum bildet die Osterluzei aber auch Samenstände aus, und dazu müssen die Blüten vorher bestäubt werden – und hier wird’s richtig interessant. Die ungewöhnlichen, gelblichen, länglichen Röhrenblüten bilden (vom Prinzip ähnlich wie z.B. die fleischfressenden Kannenpflanzen) eine sogenannte Kesselfalle. Kleine Fliegen, die vom herben Blütengeruch angelockt werden und in die Blüte hineinkriechen, können sie aufgrund nach innen gerichteten Haaren zunächst nicht wieder verlassen. Sie werden von der Pflanze aber nicht „gefressen“. Die Bestäuber werden stattdessen mit Nektar versorgt. Erst nach etwa zwei Tagen erschlafft sie und die Fliege, welche voll mit Pollen ist, wird in die Freiheit entlassen in der Hoffnung, dass diese die nächste Blüte besucht und es somit zu einer Befruchtung kommt.

Die Natur ist eben erfinderisch - Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht – wir wünschen jedenfalls viel Freude beim (Weiter-)staunen!

Bei der Wahl zum Schmetterling des Jahres, ausgerufen durch die BILLA Stiftung Blühendes Österreich und die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“, gab es einen klaren Sieger: Das Tagpfauenauge! Ein bunter Schmetterling über den es viel zu sagen gibt.

Zeitig im Jahr, wenn Frühlingsblüher wie Weiden und Schlehen blühen, kann das Tagpfauenauge, welches zoologisch Inachis io heißt, als einer der ersten Blütenbesucher beobachtet werden. Diese farbenprächtigen Edelfalter überwintern nicht als Ei, Raupe oder Puppe, sondern als erwachsene Falter in frostgeschützten Nischen, Kellerröhren, Dachböden, Gartenhütten, kleinen Höhlen etc. Die Flügelspannweite beträgt zwischen sechs bis sieben Zentimeter.

Wie bei allen anderen Arten dieser großen Familie – darunter Admiral, Trauermantel, Schillerfalter, Eisvogel, Großer und Kleiner Fuchs, C-Falter und Distelfalter – ist auch beim Tagpfauenauge das erste Beinpaar verkümmert und zu so genannten Putzpfoten umgewandelt. Und wie bei Kleinem Fuchs, Admiral und Landkärtchen ernähren sich die Raupen nahezu ausschließlich von Brennnesseln, weshalb diese Arten auch als Brennnesselfalter zusammengefasst werden. Die jungen Raupen, welche ausschließlich auf Großer Brennnessel und Hopfen zu finden sind, sind zunächst grüngelb gefärbt, später leuchtend schwarz mit weißen Punkten und glänzenden Stacheln und können eine Größe von 4 Zentimetern erreichen. Der erwachsene Falter legt Eier in einer großen Anzahl, oft mehrere Hundert Eier, zusammen auf die Blätter der Brennnesseln ab. Die Raupen schlüpfen gemeinsam und überziehen die Pflanze mit einem Gespinst. Bevorzugt werden sonnige Standorte, bei denen die Brennnesseln einen größeren Bestand bilden. Vor der Verpuppung gehen die Raupen aus dem Gespinst ihre eigenen Wege und suchen nach einem geeigneten Ort dafür. Einmal verpuppt, hängen diese als braune, gut getarnte Stürzpuppen senkrecht Richtung Boden. Das Tagpfauenauge ist, ausgenommen von Nord-Skandinavien, in weiten Teilen Europas beheimatet. Auch in Österreich ist es fast überall, bis in eine Höhe von 2500 m in Wiesen, lichten Wäldern, offenen Landschaften, Gärten, Parks und in Städten zu finden. Meistens können zwei Generationen im Jahr gebildet werden. Die erste Generation schlüpft dabei ab Juli, die zweite ist je nach Witterung vor allem im September oder Oktober zu finden.

Im Gegensatz zu den Raupen, welche vor allem Brennnesseln zum Überleben brauchen, ist es bei den erwachsenen Tieren gänzlich anders. Diese trinken Nektar von heimischen Weiden, Schlehen, Huflattich, Efeu, Löwenzahn, Disteln, Wasserdost, Flockenblumen, Skabiosen, Klee und Luzerne. Aber auch von den bei Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzern beliebten Gartenpflanzen wie Obstbäumen, Astern, Hohem Eisenkraut, Sonnenhut und vielen mehr. Dazu kommt noch, dass das Tagpfauenauge, wie andere Schmetterlingsarten auch, als erwachsenes Tier gerne an am Boden liegenden oder auch hängenden gärenden Obst die fauligen Fruchtsäfte trinkt. Das Tagpfauenauge ist also eine Art, die nicht nur häufig in Gärten zu sehen ist, sondern durch die gezielte Förderung von Brennnesseln als Raupenfutterpflanzen an sonnigen Standorten und Nektarpflanzen für die erwachsenen, bunten Falter gefördert werden kann.

„Ich sehe immer weniger Schmetterlinge“ lässt sich häufiger vernehmen. Ja das Verschwinden von bunten Faltern ist für uns offensichtlich und leider auch schon sehr auffällig. Das dieser Rückgang häufig mit unserem, gerade in der ruhigen Jahreszeit, wenn weniger im Garten zu tun ist, plötzlich auftretenden Putzfimmel zu tun hat, kommt vielen – ohne es böse zu meinen - nicht in den Sinn. Schmetterlinge sind kurzlebige Wesen der warmen Jahreszeiten. Den Winter überdauern viele Arten als Ei, Raupe oder Puppe an schützenden Strukturen - gut getarnt und für unser Auge oft nicht wahrnehmbar, doch das sind die Schmetterlinge der kommenden Jahre. Wenn wir uns im Herbst und Winter in unser wohlig warmes zu Hause zurückziehen, steht für zahlreiche Lebewesen vor unseren Haustüren eine richtig harte Zeit an. Jede Struktur die Unterschlupf und Überwinterungsmöglichkeit bietet, ist deshalb sehr wertvoll. In unseren Gärten und auch auf öffentlichen Grünflächen können außerdem eine Vielzahl an Schmetterlingen gefördert werden, indem die richtigen Raupenfutterpflanzen gezielt gepflanzt oder bei der Gartenpflege stehen gelassen werden. Es liegt an uns, unsere Einstellung von „ordentlich“ in Richtung „schlampert“ zu verändern und vor allem auch im öffentlichen Grünraum mehr Toleranz gegenüber „wilden“ Bereichen zu entwickeln. Außer Frage lautet das Motto zudem: pflanzen, pflanzen, pflanzen, und zwar so vielfältig wie möglich – denn nur aus jeder überlebenden Raupe kann auch ein Schmetterling schlüpfen!

Wichtige Raupenfutterpflanzen

Allgemein bekannt ist, dass die Große Brennnesseln eine wichtige Raupennahrungspflanze für insgesamt 25 heimische Schmetterlingsarten (darunter Admiral, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, C-Falter, Landkärtchen und viele mehr) sind. Vor allem der beliebte Admiral braucht die Große Brennnessel fürs Überleben, denn ohne diese Pflanze verhungern dessen Raupen. Daher macht es Sinn, Brennnesseln im Garten oder Grünraum Platz einzuräumen, um diese bunten Falter zu fördern. Dabei ist es wichtig Brennnesseln an verschiedenen Plätzen (sonnig, halbschattig und schattig/feucht) wachsen und auch über den Winter stehen zu lassen, denn die Puppen ruhen häufig an oder nahe der Futterpflanze bis zum Wunder der Verwandlung. Die Bedürfnisse der „Brennnesselfalter“ sind unterschiedlich. Das Tagpfauenauge etwa, braucht sonnige bis maximal halbschattige und große Bestände mit mittlerer bis hoher Luftfeuchtigkeit. Der Kleine Fuchs bevorzugt es trocken bei geringer, das Landkärtchen hingegen halb- bis vollschattig bei hoher Luftfeuchtigkeit, beide gerne in großen Brennnesselbeständen. Der Admiral mag lieber kleinere Bestände an Randstrukturen, die sonnig bis halbschattig gelegen und bevorzugt feuchtes Klima bieten sollen.

Heimische Zwergsträucher wie die Heidelbeere oder die Besenheide versorgen über 100 bzw. 80 Schmetterlingsarten - vor allem Nachtfalter und darunter wiederum sehr spezialisierte Spezies - mit Raupennahrung. So tragen Schmetterlingsarten wie das Heidekraut-Eulchen, der Blassgrüne Heidelbeerspanner oder der Hochmoor-Bläuling die Futterpflanze oder den benötigten Lebensraum mit bestimmtem Pflanzeninventar, bereits im Namen.

Unter den Bäumen und Sträuchern sind Stiel- und Traubeneiche hervorragende Raupenbäume für über 150 Falterarten, darunter etwa Nachtfalter wie das Blaue, Rote und Gelbe Ordensband oder der Eichenspinner, der Eichenkarmin, die Eichenglucke, die Olivgrüne Eicheneule oder Tagfalter wie der Blaue oder der Braune Eichen-Zipfelfalter. Die Raupen von über 100 Schmetterlingsarten verköstigen Birke (z.B. Trauermantel, Nierenfleck-Zipfelfalter, Abendpfauenauge, Lindenschwärmer) sowie Schlehe/Schwarzdorn und Sal-Weide mit ihrem Blätterdach.

Weiden, allen voran die Sal-Weide, spielen eine wichtige Rolle als Nahrungspflanze für Raupen und, in Puncto Blüten und Nektar, auch für Falter. Blüten von Bäumen spielen in der Regel eine untergeordnete Rolle als Falternahrung, doch die schon früh im Jahr blühenden Sal-Weiden und auch Obstbäume dienen überwinternden Schmetterlingen wie Zitronenfalter, Tagpfauenauge und Kleinem Fuchs, sowie vielen anderen Insekten als erste, unersetzliche Nahrungsquelle. Palmkätzchen sollten deshalb nur sehr zurückhaltend für Ostern geschnitten werden. Die Blätter von Weiden, vor allem der Sal-Weide, sind überwiegend bei Nachtfalterraupen beliebt, aber auch der Trauermantel sowie Kleiner und Großer Schillerfalter brauchen die Blätter der Sal-Weide als Raupenfutter.

Zu den über 100 Arten versorgenden Raupenfutterpflanzen zählt wie erwähnt auch die Schlehe. Sie ist wie die Sal-Weide ebenso ein wichtiges Nektargehölz für Falter und bietet zudem vielen weiteren Insektenarten wichtige Nahrung, um den noch blütenarmen, zeitigen Frühling zu überleben. Die Blätter werden von Segelfalter, Großer Fuchs und Zipfelfalterarten oder dem kleinen Nachtpfauenauge und den Raupen vieler anderer Falterarten zur Entwicklung benötigt. Reichlich Blätter zum Schmausen und Kinderstube für Falterraupen bieten auch anderer Gehölze wie Brom- und Himbeeren, Haselnuss, Wildrosen oder unsere beliebten Apfel- und Birnbäume.

Neben den Gehölzen ist die Bedeutung einer Vielzahl an Wildkräutern als unverzichtbare Raupennahrung hervorzuheben. Im Garten oder öffentlichen Grün zählen viele von ihnen zu den wenig beliebten Pflanzenarten oder werden (nicht immer und überall notwendig) als Unkraut gänzlich und gründlich entfernt. Für zahlreiche Schmetterlingsarten sind aber gerade diese Pflanzen lebensnotwendig. Hierbei gilt es einen guten Mittelweg zu suchen und die Toleranzgrenze auszuweiten, und ihnen dennoch einen Platz in Gärten und Grünräumen einzuräumen, wenn wir wieder mehr Schmetterlinge erleben möchten.

Ein gutes Beispiel hierfür sind diverse Kleearten, welche sich eigentlich gut in ganzjährige Staudenbeete oder Naturwiesen integrieren lassen. Einen für Gärtner spannenden Zieraspekt haben Hornklee, Hufeisenklee oder Wundklee. Diese sind neben Wicken eine unerlässliche Nahrungsquelle für die Raupen einer Vielzahl an Bläulingen und Gelblingen. Durch Kreuzblütler wie die Knoblauchrauke, die auch uns Menschen schmeckt und gern und pflegeleicht neben Hecken gedeiht aber auch die hier nicht heimische Kapuzinerkresse, lassen sich Weißlinge, wie Aurorafalter fördern.

Auf Veilchen sowie Stiefmütterchen finden sich die Raupen von Perlmuttfaltern. Eine große, bekannte und beliebte Perlmuttfalterart ist zum Beispiel der Kaisermantel. Die Weibchen legen ihre Eier nicht direkt an die Raupenfutterpflanzen, sondern nah von diesen gelegen in Rindenritzen von Bäumen ab. Gut geschützt über den Winter, machen sich die kleinen Raupen dann im Frühjahr mit großem Hunger auf den Weg zu den duftenden Veilchen.

Ampfer und Wiesenknöterich verköstigen Arten der farbenprächtigen Feuerfalter. Das in grün und blaugrün Tönen schillernde Sauerampfer-Grünwidderchen ist wieder ein Beispiel für eine auf Sauerampfer spezialisierte Schmetterlingsart. Das vielen bekannte Weißfleck-Widderchen frisst auch an Ampfer, nimmt aber gerne ebenso von gewöhnlichem Löwenzahn über die verschiedenen Labkraut-Arten bis hin zu den heimischen Taubnessel-Arten gemischte Blattkost zu sich, um eine schöne, fette Raupe zu werden. Sie teilt sich das Blatt-Buffet von, bei uns Menschen leider weniger beliebten, Wegerichen wie dem Spitzwegerich mit verschiedenen Scheckenfaltern. Die Raupen der Scheckenfalter finden sich zudem auch auf Ehrenpreis und Baldrian. Scheckenfalter fressen zwar als größere Raupe an recht unterschiedliche Pflanzen, sind aber zur Eiablage und als Jungraupen an ganz bestimmte Pflanzenarten gebunden und können in dieser Lebensphase auch nicht auf nächstverwandte Pflanzenarten ausweichen.

Da wir in Österreich mit über 4.000 Schmetterlingsarten zu den (noch) wirklich gesegneten Ländern Europas zählen, ließe sich die Beschreibung von Raupenfutterpflanzen noch ausgiebig fortführen. Die wesentliche Botschaft der hier vorgestellten Raupen(-Futterpflanzen) ist: je mehr Vielfalt und vor allem heimische Vielfalt an Pflanzenarten in einem Garten oder jeglichem anderen Grünraum Platz findet - und sei dieser noch so klein – desto mehr Raupen können sich in die von uns Menschen so geliebten Schmetterlinge verwandeln. Es ist unsere Aufgabe Lebensraum mit der Vielfalt anderer Arten zu teilen und so zur Erhaltung dieser wertvollen Geschöpfe beizutragen.

Das Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri) aus der Familie der Pfauen- oder Augenspinner, ist einer der bekanntesten der knapp 3.900 Nachtfalterarten Österreichs und mit einer beeindruckenden Flügelspannweite von bis zu 16 cm (was etwa der Größe einer Hand entspricht) der größte Falter Mitteleuropas. Die Art kommt in Südeuropa und Nordafrika, sowie im Nahen Osten vor, wobei Niederösterreich die Nordgrenze des Verbreitungsgebiets darstellt. Obwohl das Wiener Nachtpfauenauge eigentlich ein breites Nahrungsspektrum hat, ist der Bestand rückläufig, weshalb der schöne Nachtfalter hierzulande als gefährdet gilt und streng geschützt ist. Die Raupen ernähren sich von den Blättern verschiedener Laubgehölze, bevorzugt von Obstbäumen wie Kirsche, Apfel, Zwetschke aber auch Walnuss, Bergahorn und Haselnuss sowie Schlehe, Him- und Brombeere oder Heidelbeere. Der Raupenfraß wirkt sich nicht kulturschädigend aus. Eine Besonderheit im Hinblick des für uns „klassischen“ Schmetterlings ist, dass die erwachsenen Falter nur verkümmerte Mundwerkzeuge besitzen und daher überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen. Sie zehren, während ihres nur wenige Tage dauernden Lebens, ausschließlich von den Fettreserven, welche sie sich als Raupe zugelegt haben. Als Lebensraum dienen offenes, locker verbuschtes Gelände, Waldränder, Obstgärten, Parkanlagen und Alleen sowie Naturgärten.

Flauschige Falter

Die Weibchen und Männchen unterscheiden sich in ihrer Flügelfärbung nicht. Die Flügelfärbung ist geprägt von beige, braun, grau und weinrot Tönen, der äußere Flügelrand ist creme- oder beigefarben. Der riesige Falter hat ein beinahe flauschiges Aussehen und ist völlig harmlos, obwohl ein Exemplar (aus eigener Erfahrung) zu seinem Unglück sogar schon mit einer tropischen Spinne verwechselt wurde. Besonders auffällig sind die, wie bei vielen Pfauenspinnern, ausgeprägten Augenflecken auf den Vorder- und Hinterflügeln. Bei Gefahr abrupt aufgeklappt, wirken die Augenflecken wie die Augen eines großen Tieres, was Fressfeinde im besten Fall kurz ablenkt oder abschreckt und Zeit zur Flucht verschafft.

Deutlich unterscheiden lassen sich männliche und weibliche Tiere anhand der Fühler: diese sind bei den Männchen stark gekämmt bzw. fächerartig, bei den Weibchen hingegen nur schwach gezähnt. Im Mai begeben sich die männlichen Tiere nachts mit Hilfe dieser fächerartigen Fühler auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Meist reglos an Baumstämmen sitzend, geben diese Sexuallockstoffe (Pheromone) ab. Dieses betörende „Parfum“ kann von den Männchen über mehrere Kilometer Entfernung mit den sensiblen Fühlern wahrgenommen werden. Kurz nach der Paarung oder innerhalb der folgenden zwei Nächte werden die Eier bevorzugt an dünnen Ästen alter Obstbäume abgelegt und das Leben der Falter endet.

„Sprechende“ Raupen

Die Weibchen legen bis zu 200 rötlich-braun gefärbte Eier auf passenden Raupenfutterpflanzen ab. Das klingt im ersten Moment viel, doch das Leben als Raupe ist gefährlich und nur einige werden die Entwicklung bis zum Falter schaffen. Schmetterlinge und insbesondere deren Raupen stehen nämlich am Speiseplan vieler anderer Tierarten. Viele unserer Gartenvögel z.B. ziehen ihre Küken unter anderem mit Raupen auf und auch auf dem Speiseplan von Igeln sind Raupen ein wichtiger Bestandteil. Nicht nur um der hübschen Falter willen ist Schmetterlingsschutz deshalb sehr wichtig. Oft fallen die Eier in Gärten und im öffentlichen Grünraum Schnittmaßnahmen aber auch Pestiziden zum Opfer.

Die Entwicklung vom Ei bis zur Verpuppung der Raupe verläuft über fünf Raupenstadien und dauert etwa 10–12 Wochen. Frisch geschlüpfte Raupen sind etwa 5 mm lang, schwarz gefärbt und mit 4 Reihen roten bzw. hellbraunen, borstentragenden Punktwarzen geschmückt. Da die Haut wie bei allen Insekten nicht mitwachsen kann, streifen die Raupen regelmäßig ihre Haut ab und sehen je nach Raupenstadium sehr unterschiedlich aus. Die kleine Raupe Nimmersatt kann in ihrem letzten Stadium eine stattliche Größe von 120 mm erreichen. Sie ist dann hellgrün gefärbt mit himmelblauen Punktwarzen, aus denen skurril anmutende, schwarze Borsten wachsen. Im fortgeschrittenen Alter können die Raupen des Wiener Nachtpfauenauges mit ihren Mundwerkzeugen sogar zirpende Geräusche erzeugen, um Fressfeinde wie Vögel oder Fledermäuse abzuwehren. Am Ende ihrer Entwicklung, wenn die Verpuppung bevorsteht, färben sich die Raupen gelblich orange. Die Überwinterung erfolgt als Puppe. Die Verpuppung findet am unteren Teil von Stämmen, oft direkt am Fuß des Nahrungsgehölzes, aber auch an geschützten Stellen von z.B. Mauern statt. Die Raupen spinnen einen festen pergamentartigen Kokon, die Puppenphase kann ein bis drei Jahre dauern. An einem Ende dieses Kokons befindet sich hinter einer runden Öffnung eine Reuse aus starren Borsten, die Feinde abhält. Der fertig entwickelte Falter kann durch diese Öffnung zudem leichter schlüpfen. Die Tiere schlüpfen je nach Witterung zwischen Anfang und Ende Mai und sind dann in diesem Zeitraum nur für wenige Tage auf der Suche nach Paarungspartnern zu sehen.

Nachtfalter-Liebe braucht Dunkelheit

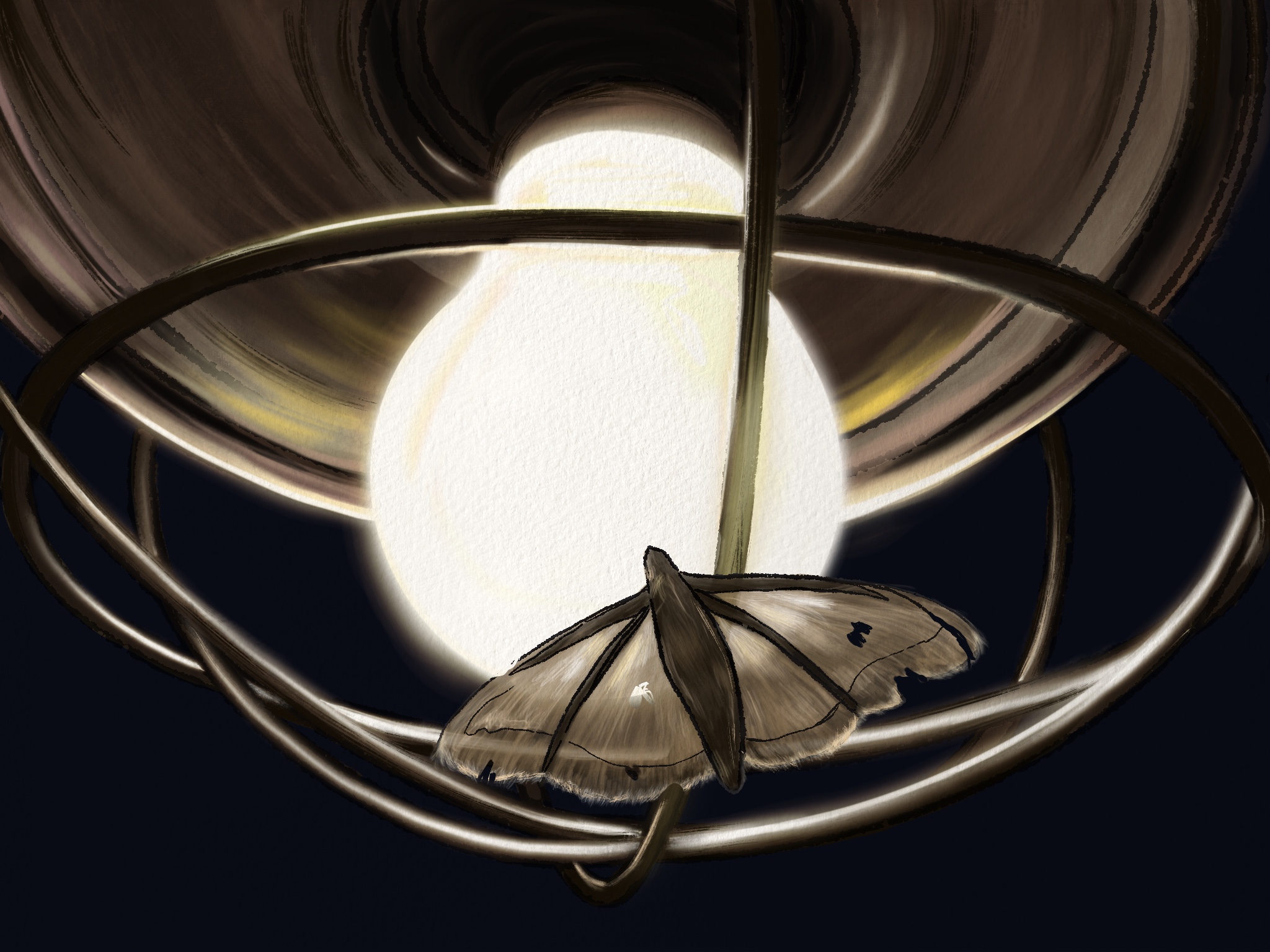

Die Falter des Wiener Nachtpfauenauges sind nachtaktiv. Vermeintlich „eh klar“, aber die Einteilung in Tag- und Nachtfalter ist nicht ganz so eindeutig wie sie scheint. Alle Tagfalterarten sind tagaktiv, aber nicht alle Nachtfalterarten sind nachtaktiv. Für Schwärmer eher untypisch, ist z.B. das vielen bekannte Taubenschwänzchen, das durch seine Flugweise an einen Mini-Kolibri erinnert, überwiegend tagaktiv. Die Aktivität kann sich in die Morgen- und Abendstunden verschieben, wenn es dem Taubenschwänzchen tagsüber zu heiß wird. Viel weniger sind uns hingegen die tatsächlich nachtaktiven Nachtfalter wie das Wiener Nachtpfauenauge vertraut. Die imposanten Falter fallen aufmerksamen Menschen z.B. beim Umschwärmen von künstlichen Lichtquellen auf, wo sie aufgrund ihrer Größe manchmal sogar mit Fledermäusen verwechselt werden. So erfreulich diese Beobachtung auch ist, für den Falter handelt es sich hierbei um eine tragische Situation. Lichtverschmutzung ist für das Wiener Nachtpfauenauge, ebenso wie für viele andere nachtaktive Tierarten auch, eine ernstzunehmende Problematik. Weibchen und Männchen bleibt aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer als Falter nur wenige Tage Zeit, um sich zu finden und zu paaren. Angezogen vom Licht, verrinnt die kurze Lebenszeit allzu schnell, bevor die Paarung überhaupt stattgefunden hat. Die reflektierte Wahl und der sorgsame Umgang mit Außenbeleuchtung sind deshalb wichtig. Dadurch können wir Lichtverschmutzung und ihre negativen Folgen, welche auch uns Menschen betreffen, deutlich verringern. Näheres darüber findest du im Blog „Nachtfalter in ‚Heller Not‘ – Lichtverschmutzung verringern“. Eine stockdunkle, sternenklare Nacht ist nicht nur wunderschön, sondern auch überlebensnotwendig für zahlreiche Tierarten.

Wir alle kennen das typische Bild vom Schmetterling, der auf einer Blüte sitzt und mit seinem langen Rüssel Nektar schlürft. Die Vorstellung des klassischen Schmetterlings mit Saugrüssel und Flügeln stimmt auch für viele Arten, deren Leben als Flattertier mit der Entfaltung dieser „schmetterlingstypischen“ Eigenschaften beginnt.

Nach dem Schlupf aus der Puppe werden die anfangs noch schrumpeligen, weichhäutigen Flügel durch Einpressen von Körperflüssigkeit (Hämolymphe) in die Flügeladern wie bei einem Ballon zu ihrer vollen Größe entfaltet. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird die Flüssigkeit aus den Flügeladern zurückgezogen und füllen sich mit Luft. Die vorher noch weiche Flügelmembran erstarrt dabei und härtet aus. Außerdem besteht der Saugrüssel nach dem Schlupf zunächst noch aus zwei getrennten Halbrohren. Durch oftmaliges Aus- und Einrollen werden die beiden Teile fix miteinander „verklebt“. Der fertige Saugrüssel wird dann in Ruhestellung spiralig eingerollt. Erst jetzt ist der Falter bereit für seinen ersten Flug. Falter mit Rüssel können nur flüssige Nahrung zu sich nehmen und sind weitgehend auf Nektar angewiesen. Nektar eignet sich als „Treibstoff“ für die Flugmuskulatur, nicht jedoch zum Muskelaufbau und weitgehend auch nicht zur Eiproduktion. Die dafür nötigen Vorräte muss sich der Schmetterling also bereits im Entwicklungsstadium als Raupe anfressen.

Mit dem typischen Schmetterlingsbild im Kopf, ist es vielleicht nur schwer vorstellbar, dass es Schmetterlingsarten gibt, die keinen Rüssel besitzen. Die ursprünglichsten Falterfamilien haben noch keinen Rüssel, sondern beißend-kauende Mundwerkzeuge. In Mitteleuropa sind die bunten, aber nur wenige Millimeter großen Urmotten, die als Falter Pollen fressen, zu finden.

Unter den Nachtfaltern gibt es zudem viele Arten, deren Mundwerkzeuge stark rückgebildet sind. Diese Arten nehmen als erwachsene Falter keine Nahrung mehr zu sich, sondern zehren während ihres nur wenige Tage dauernden Lebens ausschließlich vom „Speck“, den sie sich als Raupe zugelegt haben. Ihr Leben besteht nur aus Luft und Liebe – sie pflanzen sich fort und sterben bald danach. Einer der bekanntesten dieser Falterarten ist das Wiener Nachtpfauenauge, welches mit einer Flügelspannweite von bis zu 16 cm der größte europäische Schmetterling ist. Die auffälligen Augenflecken auf den Vorder- und Hinterflügeln der imposanten Tiere dienen dazu, Fressfeinde abzuschrecken. Im Mai begeben sich die mit fächerartigen Fühlern ausgestatteten, männlichen Tiere nachts auf die Suche nach paarungsbereiten Weibchen. Meist reglos an Baumstämmen sitzend, geben diese Sexuallockstoffe (Pheromone) ab, die von den Männchen bis in 5 km Entfernung wahrgenommen werden können. Kurz nach der Paarung oder innerhalb der folgenden zwei Nächte werden die Eier bevorzugt an dünnen Ästen alter Obstbäume abgelegt und das Leben der erwachsenen Tiere endet.

Ein weiterer „untypischer“ Schmetterling ist der Frostspanner. Auch dieser besitzt als ausgewachsener Falter keinen Rüssel oder Mundwerkzeuge. Hinzu kommt bei Frostspannern, dass das Weibchen auch keine Flügel besitzt. Spät im Jahr und erst nach Frosteinwirkung, die den entsprechenden Entwicklungsanreiz setzt, klettern die Weibchen „per pedes“ den Baumstamm hinauf, werden von den flugfähigen Männchen aufgesucht und paaren sich. Die Eier werden dann in Rindenvertiefungen an der Baumkrone abgelegt, die erwachsenen Tiere sterben bald danach. Die im darauffolgenden Frühjahr schlüpfenden Raupen, welche durch ihre typische buckelartige Fortbewegung auffallend sind, lassen sich ab Mai mit einem Spinnfaden zu Boden herab. Dort verpuppen sie sich in etwa 10 cm Bodentiefe. Im Oktober schlüpfen nach Frosteinwirkung wieder die grau-braunen Falter und der Kreislauf beginnt von neuem.

Die Natur bietet stets Unglaubliches zu entdecken, das zu Erstaunen vermag – und so sind auch viele unserer heimischen Schmetterlingsarten ganz anders als zunächst gedacht!

Der Winter hat Einzug gehalten und es ist still geworden in der Natur. In dieser Jahreszeit wird besonders spürbar, wie sehr unsere Gärten und Grünräume im Rest der Zeit von Lebendigkeit erfüllt sind. Je weiter der Winter voranschreitet, desto mehr wächst die Sehnsucht nach dem ersten Grün, nach den bunten Farben der Frühjahrsblüher und den ersten Frühlingsboten aus dem Tierreich, wie dem Zitronenfalter. Damit sich diese Sehnsucht alljährlich erfüllen kann, liegt es an uns, Privatgärten und öffentliches Grün im Sinne der Artenvielfalt zu gestalten und zu pflegen. Jetzt im Winter ist die Zeit, um über die Neu- oder Umgestaltung und neue Projekte nachzudenken. Der Trend zur Naturentfremdung von Gärten und Grünräumen mit Zierrasenflächen, Kirschlorbeer, abgeschottet durch Zäune auf Betonsockeln, aufgeräumt und im wahrsten Sinne „totgepflegt“ – auch wenn es grundsätzlich niemand böse meint – braucht dringend eine Umkehr. Je aufmerksamer wir Grünflächen vor allem als Lebensraum wahrnehmen und bei der Planung mitdenken, desto eher schenken wir uns selbst und unseren Mitmenschen nicht nur Hoffnung auf einen Frühling voller Leben, sondern wachsenden, gesunden Lebensraum für alle.

Alles ist verbunden

Schmetterlinge sind nicht nur hübsche, bunte Gartenbesucher, sie haben auch wichtige ökologische Funktionen. Ebenso wie zahlreiche andere Insektenarten, zählen sie zu den Bestäubern von Pflanzen. Außerdem stellen die Falter und insbesondere ihre Raupen eine bedeutende Nahrungsquelle für andere Tierarten dar. Denken wir dieser Tage, wenn wir uns am Besuch von Meisen, Finken und Drosseln am Vogelfutterhäuschen freuen daran, dass die meisten Vogelarten allerlei Insekten und Spinnentiere brauchen, um ihre Jungen großzuziehen. Auch das Wappentier der Umweltbewegung „Natur im Garten“, der Igel, zählt zu den Insektenfressen. Für viele Menschen ist die Begegnung mit Igeln oder gar Igelbesuch im eigenen Garten ein echtes Highlight. Neben Käfern machen Schmetterlingsraupen je nach Jahreszeit mehr als 43 % der natürlichen Nahrung von Igeln aus. Wollen wir uns also an Vogelbeobachtung, Igelbegegnungen und vielen weiteren Tierarten, die Insekten als Nahrung brauchen, weiterhin erfreuen, ist es notwendig so viele Privatgärten und Gemeindegrünflächen wie möglich naturnah zu gestalten, zu pflegen und die einzelnen Flächen zu einem Netzwerk miteinander zu verbinden. Wie das geht? Mit „Natur im Garten“ und Blühendes Österreich: unter www.naturimgarten.at und www.bluehendesoesterreich.at findest du Interessantes und Wissenswertes zu Schmetterlingen sowie Informationen rund um das ökologische Gärtnern für Privatgärten und Gemeinden – damit wir gemeinsam für wertvollen Lebensraum für unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt sorgen können.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Ob Schmetterlingsprofi oder frisch geschlüpfter Fan der heimischen Falterwelt – die Schmetterlings-App bringt alle, deren Herz für Schmetterlinge schlägt, zu einer bunten Gemeinschaft zusammen. Mit dem Frühlingserwachen flattern auch die Schmetterlinge wieder in unsere Gärten und Grünräume – werde ein Teil der größten Schmetterlings-Familie Österreichs und hilf mit, gemeinsam wertvolles Wissen über unsere heimische Faltervielfalt zu sammeln: www.schmetterlingsapp.at

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, allen Schmetterlingsbegeisterten, die uns schon letztes Jahr in dieser Artikelreihe rund um die heimische Faltervielfalt unter www.naturimgarten.at/schmetterlinge begleitet haben, einen schönen Jahresanfang und zahlreiche falterhafte zukünftige Gartenmomente!

Die Bläulinge gehören zu den kleinen, jedoch nicht weniger farbenprächtigen Tagfaltern. Etwa 5.200 Arten gibt es weltweit, 144 in Europa und 51 plus 3 Gelegenheitsgäste in Österreich. „Typische“ Bläulinge sind blau oder braun, es gibt aber auch eine Gruppe orangeroter Arten (Feuerfalter) sowie die Zipfelfalter mit schwalbenschwanzähnlichen Fortsätzen der Hinterflügel. Die Mehrzahl der Bläulings-Arten ist standorttreu (also nicht wanderfreudig) und deshalb auf den bereits besiedelten Lebensraum stark angewiesen. Da Ersatzlebensräume kaum erreicht werden, ist für ihren Schutz vor allem der Standorterhalt für etablierte Vorkommen wichtig.

Die Raupen der Feuerfalter leben an Ampfer oder Knöterich, Zipfelfalter an verschiedenen Gehölzen. Die „typischen“ Bläulinge nutzen je nach Art sehr unterschiedliche Pflanzen zur Eiablage. Oft findet sich die Raupenfutterpflanze, wie z.B. beim Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling, dem Storchschnabel-Bläuling oder dem Kreuzenzian-Bläuling, bereits im Namen der Schmetterlingsart. Viele Bläulings-Arten mögen jedenfalls Schmetterlingsblütler zu denen z.B. verschiedene Kleearten gehören. Eine Spezialität unter den Bläulingen ist, dass einige Arten nur kurz an ihrer eigentlichen Eiablagepflanze fressen, dann aber den Rest des Raupenlebens als Parasiten in Ameisenbauten verbringen.

Ein interessantes Beispiel hierfür ist der Kreuzenzian-Bläuling. Er ist eine extrem standorttreue Art der Kalkmagerrasen, fliegt maximal 2,5 km weit und tritt als Falter nur von Mitte Juni bis Mitte Juli in Erscheinung. Das Weibchen legt an der einzig möglichen Raupennahrungspflanze, dem Kreuz-Enzian (Gentiana cruciata), seine Eier ab. Nachdem sich die Raupen von den Staubbeuteln, Fruchtknoten und Samenanlagen der Blüte ernährt und dreimal gehäutet haben, lassen sie sich im Spätsommer zu Boden fallen. Knotenameisen der Art Myrmica schencki tragen die Raupen in ihr Nest und füttern sie bis zur Verpuppung im nächsten Jahr – und das nur weil die Schmetterlingslarven zur Anpassung den Geruch der Ameisenlarven imitieren, zwischen denen sie liegen. Da sie ähnliche Geräusche wie die Ameisenköniginnen erzeugen, werden sie bei Gefahr sogar bevorzugt gerettet. Durch seine geringe Mobilität und starke Abhängigkeit von Knotenameisen und Kreuz-Enzian auf den selten gewordenen Kalkmagerrasen ist der Kreuzenzian-Bläuling heute eine stark bedrohte Schmetterlingsart. Daher ist es wichtig, diese speziellen Lebensräume zu schützen.

Der Faulbaumbläuling ist hingegen eine Art die häufiger in Gärten und Parkanlagen in Erscheinung tritt. Sowohl Männchen als auch Weibchen sind blau gefärbt. Die blaue Färbung der Flügeloberseiten reicht bei den Weibchen jedoch nicht bis zum Flügelrand. Unterseits sind die Falter weiß blau gefärbt und zeigen eine unauffällige schwarze Zeichnung. Das Futterspektrum der Raupen ist relativ breit denn diese ernähren sich von den Blättern von Johannisbeeren, Faulbaum, Zwergginster, Lupinen, Heidelbeeren, Wicken, Hartriegel, Apfelbaum, Prunus, Vogelknöteriche, Eichen, Blutweiderich aber auch verschiedenen Kleearten und Luzerne.

Die große Gruppe der Bläulinge verdeutlicht, dass die Förderung und der Erhalt von Schmetterlingsarten oft nicht einfach durch einheitliche bzw. breitenwirksame Maßnahmen erfolgen kann. Die Lebensräume, Entwicklungsgeschichten und der Anspruch an bestimmte Raupenfutterpflanzen können so speziell sein, dass es sehr gezielte Maßnahmen zum Schutz und Erhalt solcher Schmetterlingsarten braucht.

Mit dem Smartphone zum Schutz von Schmetterlingen beitragen

Grundsätzlich können wir selbstverständlich alle dazu beitragen, dass unsere Umgebung Lebensraum für Schmetterlinge ist und bleibt, indem wir unsere Gärten und Grünräume ökologisch pflegen und naturnah gestalten. Damit aber auch sehr spezialisierten Arten unter die Flügel gegriffen werden kann, gibt es eine sehr nützliche App, mit der jede und jeder helfen kann, wichtige Daten rund um unsere Schmetterlingsvielfalt zu sammeln. Lade dir dazu die Schmetterlingsapp „Schmetterlinge Österreichs“ kostenlos über den App-Store von Apple oder Android herunter. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es auch eine Desktopversion. Fotografiere einen Falter und lasse ihn mithilfe des Schwarms bestimmen. Die Daten dienen der professionellen Schmetterlingsforschung, denn so erlangen wir mehr Kenntnis über Verbreitung, Vorkommen und Häufigkeit unserer Schmetterlingsarten in Österreich. Dadurch können passende Schutzmaßnahmen für die jeweiligen Arten erarbeitet und umgesetzt werden. So smart geht Schmetterlingschutz mit deinem Handy!

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, die Fruchtreife der Obstgehölze ist voll im Gange und der Herbst lässt langsam viele unserer Sträucher in den buntesten Gelb-, Orange- und Rottönen erstrahlen. Für ein gelungenes Saisonfinale wünschen wir uns im Garten und auf dem Balkon natürlich - ebenso wie unsere Schmetterlinge und zahlreiche andere Insektenarten auch – viele, schöne Blüten. Der Höhepunkt der Blütezeit geht mit dem Ende des Sommers zwar vorbei, dennoch gibt es Pflanzen , welche erst in der dritten Jahreszeit ihre ganze Pracht zur Schau stellen und neben der Herbstfärbung mit ihren Blüten reichlich Farbe in den Garten zaubern. Viele dieser dankbaren Spätsommer- und Herbstblüher sind auch für Schmetterlinge, deren Raupen und andere Insekten eine wichtige Nahrungsquelle. Einerseits können manche Schmetterlinge in einem warmen Herbst noch eine weitere Generation hervorbringen, andererseits müssen sich Schmetterlinge wie Zitronenfalter, Kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge auf die Überwinterung vorbereiten. Blüten mit einem hohen Nektargehalt sind für diese Arten deshalb besonders wichtig. Nur einige wenige Schmetterlingsarten überdauern den Winter als fertige Falter, viele überwintern als Raupen (44 %) oder Puppe (50 %).

Aus der folgenden Auswahl an Pflanzen , welche teils bereits im Sommer blühen und deren Blütezeit sich bis weit in den Herbst hineinzieht oder welche im Herbst ihren Blühhöhepunkt erreichen, finden sich zahlreiche Schönheiten für ein buntes Saisonfinale. Die Herbstzeit ist außerdem die beste Jahreszeit, um im Garten neue Stauden und Gehölze für Schmetterlinge und ihre Raupen zu pflanzen.

Insbesondere heimische Wildpflanzen bieten Schmetterlingen und ihren Raupen, aber auch Wildbienen viel Nahrung. Bei der Pflanzenwahl ist es immer wichtig, die Standortansprüche der Pflanzenart zu berücksichtigen. Wähle die Pflanzen also passend nach ihren Bedürfnissen für den gewünschten Platz in deinem Garten aus. Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Auswahl an heimischen, herbstblühenden Wildpflanzen und Gehölzen (alphabetisch, nicht nach Wertigkeit gereiht, kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Deutscher Name |

Botanischer Name |

Blühmonat |

| Berg-Aster | Aster amellus | 7-10 |

| Blutweiderich | Lythrum salicaria | 6-9 |

| Bunte Kronwicke | Securigera varia/Coronilla varia | 6-10 |

| Echtes Labkraut, Wiesen-Labkraut und andere Labkrautarten | Galium verum, Galium mollugo | 6-9, 5-9 |

| Echte Schafgarbe | Achillea millefolium | 6-10 |

| Echtes Seifenkraut | Saponaria officinalis | 6-9 |

| Färber-Hundskamille | Cota tinctoria/Anthemis tinctoria | 6-10 |

| Gemeine Nachtkerze (2-jährig) | Oenothera biennis | 6-9 |

| Großer Wiesenknopf | Sanguisorba officinalis | 6-9 |

| Gewöhnliches Bitterkraut/ Habichtskraut-Bitterkraut (2-jährig) | Picris hieracioides | 7-10 |

| Gewöhnliche Goldrute | Solidago virgaurea | 7-10 |

| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | 5-8 |

| Gewöhnlicher Natternkopf (2-jährig) | Echium vulgare | 5-9 |

| Gewöhnlicher Teufelsabbiss | Succisa pratensis | 7-10 |

| Gewöhnlicher Thymian/Feld-Thymian/Arznei-Thymian | Thymus pulegioides | 6-10 |

| Gewöhnlicher Wasserdost | Eupatorium cannabinum | 7-9 |

| Heidenelke | Dianthus deltoides | 6-10 |

| Heimische Distel-Arten (z.T. 2-jährig) | z.B. Cirsium sp., Carduus sp., Onopordum sp. | 6-9 |

| Karthäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum | 5-9 |

| Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | 5-9 |

| Knäuel-Glockenblume | Campanula glomerata | 6-9 |

| Moschusmalve | Malva moschata | 6-10 |

| Purpur-Waldfetthenne | Hylotelephium telephium/Sedum telephium | 7-9 |

| Quirlblättriger Salbei | Salvia vertillicata | 6-9 |

| Ross-Minze | Mentha longifolia | 7-9 |

| Sandthymian | Thymus serpyllum | 5-10 |

| Scharfer Hahnenfuß, Wiesen-Hahnenfuß | Ranunculus acris | 5-10 |

| Skabiosen-Flockenblume | Centaurea scabiosa | 6-9 |

| Spitzwegerich, Breitwegerich | Plantago lanceolata, Plantago major | 4-9, 6-10 |

| Tauben-Skabiose | Scabiosa columbaria | 7-10 |

| Traubenkropf-Leimkraut/Gewöhnliches Leimkraut/Klatschnelke | Silene vulgaris | 5-9 |

| Wilde Karde (2-jährig) | Dipsacus fullonum/ Dipsacus sylvestris | 7-9 |

| Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | 6-10 |

| Wiesen-Witwenblume | Knautia arvensis | 6-9 |

| Wilder Majoran/Echter Dost | Origanum vulgare | 7-9 |

| Wilde Möhre (2-jährig) | Daucus carota | 6-9 |

| Wundklee | Anthyllis vulneraria | 5-9 |

| Besenheide (Kleinstrauch) | Calluna vulgaris | 7,10-11 |

| Efeu (Klettergehölz) | Hedera helix | 9-11 |

| Gewöhnliche Waldrebe (Klettergehölz) | Clematis vitalba | 6-10 |

Auswahl an herbstblühenden Gartenpflanzen und Gehölzen (alphabetisch, nicht nach Wertigkeit gereiht, kein Anspruch auf Vollständigkeit)

Deutscher Name |

Botanischer Name |

Blühmonat |

| Dahlien-Hybriden (ungefüllte Sorten) | Dahlia sp. | 7-10 |

| Echter Thymian | Thymus vulgaris | 5-10 |

| Gelber Sonnenhut | Rudbeckia fulgida u.a. | 7-10 |

| Kandelaber-Ehrenpreis | Veronicastrum virginicum | 7-9 |

| Katzenminze | Nepeta x faassenii | 5-10 |

| Kissenaster | Aster dumosus | 8-10 |

| Kugeldistel | Echinops sp. | 6-9 |

| Phlox Sorten | Phlox paniculata | 6-9 |

| Prächtige Fetthenne | Sedum spectabile | 8-9 |

| Scheinsonnenhut/Igelkopf | Echinacea sp. | 7-9 |

| Raublatt-Aster | Aster novae-angliae | 9-11 |

| Rote Spornblume | Centranthus ruber | 5-9 |

| Roter Wasserdost, Röhriger Wasserdost | Eupatorium purpureum, Eupatorium fistulosum | 7-10 |

| Sonnenbraut Sorten | Helenium sp. | 7-10 |

| Verbena-Hybriden | z.B. Patagonisches Eisenkraut (Verbena bonariensis) | 6-10 |

| Bartblume (Gehölz) | Caryopteris x clandonensis | 7-10 |

| Geißblatt Sorten (Gehölz) | Lonicera sp. | 6-9 |

| Japanischer Spierstrauch (Gehölz) | Spiraea japonica | 6-9 |

| Sieben-Söhne-des-Himmels Strauch (Gehölz) | Heptacodium miconioides | 7-10 |

| Trompetenwinde (Gehölz) | Campsis radicans | 7-9 |

Wenn Schmetterlinge nicht wie die Wanderfalter – wie z.B. Distelfalter, Postillon und Taubenschwänzchen – in den wärmeren Süden ziehen und erst in Form ihrer Nachkommen im Frühsommer zurückkehren, haben Schmetterlinge verschiedene Möglichkeiten, um den Winter in unseren Breiten zu überstehen: 1% aller Arten überwintert als Falter, 50% als Puppe, 44% als Raupe und 5% als Ei. Die ersten im Frühling auftauchenden Falter haben als fertiger Schmetterling überwintert – dazu zählen z.B. der Zitronenfalter, der Große und der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge, der C-Falter oder der Trauermantel.

Zitronenfalter überwintern im Schutz der Vegetation wie z.B. im Efeu und tarnen sich in der Winterstarre, indem sie einem Blatt täuschend ähnlich sehen. Die „Brennnesselfalter“ (deren Raupen gerne an Brennnessel fressen) wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs und C-Falter benötigen größere Hohlräume – etwa zugängliche kühle Dachböden, Scheunen oder Keller. Für diese Schmetterlingsarten ist es wichtig, im zeitigen Frühjahr regelmäßig zu lüften, damit die Falter ihr Überwinterungsquartier auch wieder verlassen können. Nach dem Erwachen brauchen sie außerdem Nahrung durch Frühlingsblüher wie Sal-Weide oder Primeln und passende Futterpflanzen für ihre Raupen.

„Unordnung“ im Garten rettet viele Leben: Die Mehrheit der Schmetterlinge überwintert jedoch als Puppe, Raupe, oder im Ei. Ihr größtes Problem sind winterliche Erd- und Schnittarbeiten an den Pflanzen, die Puppen oder abgelegte Eier beherbergen. Erst im April oder im Mai erscheinen bei uns jene Falter, die als Puppen an vertrockneten Pflanzenteilen, in Kokons eingesponnen oder im Boden eingegraben überwintern konnten und dann im Frühjahr schlüpfen. Für Aurorafalter, Schwalbenschwanz, Segelfalter und Weißlinge lassen wir vertrocknete Halme und Büschel über den Winter auf den Beeten und Laubunter Sträuchern deshalb einfach stehen bzw. liegen. Schaffen wir im Herbst in Feld, Flur und Garten zu viel Ordnung, haben Puppen wie z.B. die des Schwalbenschwanzes nämlich keine Möglichkeit, den Winter zu überstehen. Falter, die als mehr oder weniger weit entwickelte Raupe überwintern, fressen meist im Frühjahr noch weiter an ihren Nahrungspflanzen und verpuppen sich erst anschließend. Manche Raupen verkriechen sich in der Vegetation, andere bauen sich ein Überwinterungsgespinst. Einige, wie z.B. die Raupe des Schillerfalters, überwintern sogar völlig ungeschützt festgesponnen an Pflanzenteilen. Schachbrett, Bläulinge oder der Schwarze Trauerfalter zeigen sich deshalb frühestens ab Mai oder erst im Juni. Damit die Vielfalt im Frühling und Sommer in unsere Gärten flattert, ist also vor allem unser Mut zu „Unordnung“ gefragt!

Jene Falter, die in Form von Eiern überwintern – wie etwa das Rote Ordensband oder der Apollofalter – erscheinen noch später im Jahr. Die bereits ganz am Anfang des Artikels erwähnten Nachkommen der Wanderfalter wiederum, kehren nach dem Winter in unsere Breitengrade zurück, um hier die im Hochsommer fliegende, neue Wander-Generation zu zeugen. Diese wird sich dann im Herbst wieder auf die Reise nach Süden begeben. Wanderfalter treten von Jahr zu Jahr in sehr schwankender Häufigkeit auf, je nachdem, wie günstig die Einwanderungsbedingungen waren.

Traditionell waren ländliche Siedlungsräume reich strukturiert: Heckenraine mit blühenden Säumen, Obstgehölze, Nutzgärten und blütenreiche Vorgärten bildeten auf kleinem Raum mosaikartige Lebensräume und waren dadurch wahre Schmetterlingsparadiese. In der zweiten Hälfte das 20. Jahrhunderts änderte sich das Ortsbild jedoch zunehmend. Koniferen, Zwergmispel, Kriech-Spindelstrauch und Rosen, welche für unsere Schmetterlinge und deren Raupen nicht nutzbar sind, lösten die bunte Vielfalt ab. In den Städten hat die Vielfalt an heimischen Pflanzen unter anderem durch stark zunehmende Bebauungsdichte und intensivere Nutzung der Restnatur durch Erholungssuchende sowie Überdüngung durch Eintrag von Stickstoff über die Luft aber auch Belastung von Grünflächen mit Hundekot stark abgenommen. Der Verlust an heimischer Pflanzenvielfalt hat wiederum gleich eines Dominoeffekts unmittelbare Auswirkung auf zahlreiche Tierarten. Viele unserer beliebten Falter etwa, sind vor allem als Raupen von ganz bestimmten Pflanzen abhängig. Dabei spielen besonders heimische Gehölze als Nahrung für Raupen eine bedeutende Rolle – und Raupen sind nun mal die Schmetterlinge von Morgen. Geeignete Gehölze sollten deshalb sowohl im Privatgarten als auch im Gemeindegrün unbedingt vielfältig vorhanden sein, damit wir uns auch in Zukunft noch an Schmetterlingen erfreuen können.

Alle heimischen Gehölze werden von Raupen genutzt. Besonders wichtige Futterpflanzen sind (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Apfelbaum (Malus), Birke (Betula), Brombeere (Rubus fructicosus aggr.), Himbeere (Rubus idaeus) Eichen (Quercus, v.a. Stiel- und Trauben-Eiche), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Geißklee (Cytisus), Ginster (Genista), Besenginster (Cytisus scoparius), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Haselnuss (Coryllus avellana), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Pappeln (Populus, v.a. Zitter-Pappel), Schlehdorn (Prunus spinosa), Spiersträucher (Spiraea für Ostösterreich), Weiden (Salix, v.a. Sal- und Silber-Weide), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Zwerggeißklee (Chamaecytisus).

Unter den Bäumen gibt es für Falter außer den im Frühling blühenden Kern- und Steinobstverwandten sowie Weiden (v. A. Sal-Weide!) kaum als Nektarlieferanten in Frage kommende Arten. Lediglich die Blüten der heimischen Linden (Tilia) haben für Nachtfalter mäßige Bedeutung. Bei den Lianen sind es die meisten Arten des auch als Jelängerjelieber (Lonicera xylosteum) bekannten Geißblatts, die für Nachtfalter bedeutsam sind. Auch Efeu (Hedera helix) wird von Faltern wie etwa dem Admiral oder dem Tagpfauenauge besucht.

Einige heimische Sträucher sind von hoher bis mittlerer Bedeutung als Nektarquelle für Falter (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Schlehdorn (Prunus spinosa), Brombeere (Rubus fructicosus), Himbeere (Rubus idaeus), Liguster (Ligustrum) oder Schwarzer Holunder (Sambucus niger). Weitere, jedoch nicht heimische Ziersträucher, die von Schmetterlingen besucht werden, sind u. A.: ungefüllter Flieder (Syringa), Kamm-Minze/Chinesischer Gewürzstrauch (Elsholtzia stauntonii), Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus) und Schönfrucht/Liebesperlenstrauch (Callicarpa bodinieri).

Spezialfall „Schmetterlingsflieder“

Im Zusammenhang mit nektarreichen Gehölzen für Schmetterlinge wird häufig der Sommerflieder genannt. Der Gewöhnliche Sommerflieder (Buddleja davidii) ist jedoch ein nicht zu unterschätzender, invasiver Neophyt. Aufgrund der starken Ausbreitungstendenz und der damit einhergehenden Verdrängung heimischer Pflanzenarten, ist auf die Pflanzung solcher invasiven Arten unbedingt zu verzichten. Im „Natur im Garten“ Infoblatt „Neophyten-neue Pflanzen“ findest du entsprechende Informationen zu diesem Thema kostenlos zum Download: www.naturimgarten.at/infoblaetter. Für alle, die auf Sommerflieder nicht verzichten wollen, gibt es gute Nachrichten: es gibt bereits sterile Sorten sowie andere Arten und Hybriden im Handel, die keine Tendenz zur invasiven Ausbreitung haben. Eine Auswahl findest du im „Natur im Garten“ Blog unter https://blog.naturimgarten.at/detailseite/pflanzen-2765.html. Doch wie immer gilt: in einer guten Mischung für unsere heimische Tierwelt sollten heimische Pflanzen immer in der Überzahl vorhanden sein.

Unser Tipp für eine Artenreiche Hecke:

Frisch bis feuchter Standort:

Sal-Weide (Salix caprea), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Spierstrauch (Spiraea)

Frisch bis trockener Standort:

Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Schlehdorn (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare), Haselnuss (Corylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Attich (Sambucus ebulus)

Jetzt im Herbst ist die beste Pflanzzeit für Gehölze. Verzichte auf Thuje und Kirschlorbeer, es liegt an dir, die richtigen Hecken für Schmetterlinge & Co zu checken! Unterstützung bei der Auswahl von ökologisch wertvollen Hecken findest du beim Heckennavigator unter www.willheckehaben.at. Auch unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe helfen dir gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenauswahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Du willst mehr Schmetterlingswissen? - Herzlich hereingeflattert in die bunte Schmetterlingswelt!

Wenn du dich noch genauer mit der heimischen Schmetterlingsweltbefassen möchtest, dann empfehlen wir dir die Schmetterlingsapp von Blühendes Österreich. Die App zum Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“ steht in den App-Stores von Apple und Android zur kostenlosen Verfügung. Auf www.schmetterlingsapp.at gibt es außerdem auch eine Desktopversion. Be part of it - vernetze dich mit DER Schmetterlings-Community Österreichs!

Der Herbst ist jene Jahreszeit, welche sich neben der Pflanzung von Stauden, Gehölzen und Bäumen auch perfekt dafür eignet, um Frühlingsblüher wie Tulpe, Narzissen und Krokus in den Garten zu pflanzen. Doch welche Zwiebel- und Knollenpflanzen eignen sich eigentlich wirklich, um Schmetterlingen und deren Raupen eine Nahrungsgrundlage zu bieten?

Raupen

Nur wenige Schmetterlingsraupen leben an Zwiebel oder Knollenpflanzen. Einzig nennenswert sind die knolligen Lerchensporn-Arten Corydalis solida, Corydalis cava und Corydalis. intermedia. Sie sind Futterpflanzen des Schwarzen Apollo, der nur in Buchenwaldgebieten vorkommt. Im Sommer vollschattige Standorte unter sommergrünen Gehölzen mit größeren Beständen einer der Lerchensporn-Arten können eventuell auch im Garten Raupen des Schwarzen Apollo beherbergen, falls der Garten nahe eines Buchenwaldes mit einer Restpopulation des seltenen Falters liegt.

Schmetterlinge

Schneeglöckchen, Märzenbecher, Blausterne oder Traubenhyazinthen werden hie und da von Tagfaltern besucht. Sonst gibt es unter den vielen Frühlingsgeophyten kaum für Schmetterlinge geeignete Arten als Nektarquelle. Lediglich Dichter-Narzisse (Narcissus poeticus) und Tazetten (Narcissus tazetta) sind Nachtfalterblumen. Sommerblühende Knollenpflanzen, welche aber nicht winterhart sind, mit guter Eignung für Falter sind Lilien (Lilium), ungefüllte Dahlien, Stern-Gladiole (Gladiolus callianthus) und Wunderblume (Mirabilis jalapa). Die immer wieder in Schmetterlingsmischungen angebotenen roten Montbretien sind dagegen völlig ungeeignet für Schmetterlinge. Die hier überwinternden Falter, wie C-Falter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Zitronenfalter und mittlerweile mancher Admiral suchen in den ersten Frühlingstagen aber dringend und hungrig nach verfügbaren Nektarquellen. Diese finden sie statt an den bunten Zwiebel- und Knollenpflanzen an eher unscheinbaren Blüten. Unersetzliche Schmetterlingstankstellen für aufwachende Falter sind nämlich in erster Linie die Palmkätzchen der weiblichen Sal-Weiden (die männlichen Blüten haben vor allem Pollen). Auch der Echte Seidelbast (Daphne mezereum) hält Nahrung im zeitigen Frühjahr parat. Nicht heimisch und damit auf Winterschutz angewiesen ist der Japanische Papierbusch (Edgeworthia chrysantha), der dafür aber wenn er im zeitigen Frühjahr blüht, für alle „Winterfalter“ einen reich gedeckten Tisch bieten kann.

Vor allem Kräuterrasen, Heckensaum und Wegesrand helfen Faltern und vielen anderen Insektenarten mit typischen, heimischen Frühlingsblühern wie Huflattich, Veilchen, Primel, Leberblümchen, Löwenzahn, Günsel, Gundermann, Lungenkraut, Frühlingsplatterbse, Schlüsselblumen Gänseblümchen und vielen mehr dabei, ihre Energiereserven wieder voll zu tanken. Die besten Falterblumen für den Frühling sind also weniger die bunten und teils pompösen Frühlingsgeophyten wie Tulpen oder Narzissen, sondern vielmehr die hübschen, zarten Blütentupfer unserer heimischen Pflanzenwelt.

Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

In der kühleren Jahreszeit kommt die Gartenarbeit langsam zur Ruhe. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um sich über die Neugestaltung, Erweiterung bzw. Ergänzung des Gartens und der Pflanzen darin Gedanken zu machen. Mit geeigneter Pflanzenwahl und dem Anlegen von Naturgartenelementen kann dabei aktiv Umweltschutz vor der eigenen Haustüre betrieben werden. Mit der richtigen Mischung aus nektarreichen Blütenpflanzen wird Ihr Garten dabei zum Paradies für Schmetterlinge.

Neben der richtigen Bepflanzung ist es für ein Schmetterlingsparadies auch wichtig, den Schmetterlingen eine kleine Wasserlacke einzurichten, welche einen leicht schlammigen Untergrund hat. Die Falter können so mit dem Wasser wichtige Mineralien aufnehmen, welche sie zum Überleben brauchen. Zusätzlich wird solch eine Wasserlacke auch für andere Insekten insbesondere in der trockenen Sommerzeit eine willkommene Tränke bieten. Auch an Rastplätze für die bunten Gaukler sollte gedacht werden. Dazu eignen sich vertikal aufgestellte Baumstämme oder andere Biotop-/Totholzelemente sehr gut. Tagfalter benötigen nämlich vor allem morgens sonnige, freie Plätze zum Aufwärmen, um auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Integriert ins Staudenbeet, sind diese nicht nur ökologisch wertvoll sondern bilden auch hübsche Gestaltungselement. Werden die Baumstämme noch zusätzlich sauber und glatt mindestens 10 cm tief in verschiedenen Lochgrößen von 2 bis 9 mm (das Ende des Bohrlochs soll dabei geschlossenem bleiben) angebohrt, finden auch viele Wildbienenarten Nistplätze im Garten. Für manche Schmetterlingsarten sind solche Baumstämme nicht nur wichtige Rastplätze, sondern dienen, wenn sie das höchste Element in der Umgebung sind, zugleich als Rendezvousplatz für die Balz.

Auswahl an Pflanzenempfehlungen für ein Schmetterlingsparadies

SONNIGE STANDORTE

Sträucher: grünblättriger Zierapfel (Malus), Liguster (Ligustrum vulgare), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Sal-Weide (Salix caprea), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia)

Unterpflanzung: Traubenhyazinthe (Muscari neglectum), Veilchen (Viola odorata)

Stauden: Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Echtes Labkraut (Galium verum), Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Bartnelke (Dianthus barbatus), Wilde Karde (Dipsacus fullonum), Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Gewöhnliche Hornklee (Lotus corniculatus), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Kissen-Aster (Aster dumosus), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum), Wolfsmilch (Euphorbia), Flammenblume (Phlox), Lilien (Lilium)

Kletterpflanzen: Brombeere (Rubus), Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium)

Kräuter: Thymian (Thymus), Salbei (Salvia), Gewürzfenchel (Foeniculum), Oregano (Origanum)

SCHATTIGE STANDORTE

Sträucher: Faulbaum (Rhamnus frangula), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare) Unterpflanzung: Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Veilchen (Viola odorata), Gefingerter Lerchensporn (Corydalis solida), Türkenbund (Lilium martagon)

Stauden: Wald-Phlox (Phlox divaricata), Wald-Geißbart (Aruncus dioicus), Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus), Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum), Nickendes Perlgras (Melica nutans), Veilchen (Viola odorata)

Kletterpflanzen: Brombeere (Rubus), Efeu (Hedera helix)

Kräuter: Minze (Mentha), Brennnessel (Urtica dioica)

Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Übrigens noch abschließend eine ganz wichtige Botschaft für den Herbst: Aufräumen im Garten ist lebensbedrohlich! Die meisten unserer heimischen Schmetterlinge überwintern als Ei, Raupe oder Puppe unter anderem an vertrockneten Pflanzenstängeln oder Sträuchern. Wer im Herbst in den Stauden- und Blumenbeeten und Nischen alles fein säuberlich abräumt und die Hecken schneidet, vernichtet diese Überwinterungsformen. All die gut für den Winter vorbereiteten, unscheinbar verborgenen Schmetterlinge, flattern dann im kommenden Jahr nicht mehr durch unsere Gärten. Wilde Ecken im Garten und ein Verzicht auf solche „Hauruck-Aufräumaktionen“ helfen unseren wunderschönen Faltern beim Überleben und sparen wertvolle, eigene Lebenszeit.

Über Jahrtausende hat sich die hier heimische Insektenwelt an die in unseren Breitengraden vorkommende Pflanzenwelt angepasst. Vor allem Schmetterlinge sind hier besonders, denn die Raupen der Falter bevorzugen je nach Art ganz bestimmte Pflanzenarten als Raupenfutter. So würde z.B. die Raupe eines Tagpfauenauges, diese brauchen Brennnesseln, niemals die Blätter eines Kreuzdorns fressen. Kreuzdorn und Faulbaum sind hingegen die einzigen Nährgehölze für die Zitronenfalterraupe. Manche Schmetterlingsraupen fressen sogar nur an einer einzigen Pflanzenart und wenn es die nicht gibt, verschwindet auch die Falterart. Um so viele heimische Arten wie möglich zu fördern, sollte eine gute Mischung an ökologisch wertvollen Wildgehölzen deshalb sowohl im Garten als auch im Gemeindegrün nicht fehlen. Unterstützung bei der Auswahl von Hecken oder Bäumen für Privatgärtnerinnen und Privatgärtner sowie Gemeinden bieten zwei innovative, kostenlose Online-Tools von „Natur im Garten“: der Heckennavigator www.willheckehaben.at und der Baumnavigator www.willbaumhaben.at.

Alle heimischen Gehölze werden von Raupen genutzt. Besonders wichtige Futterpflanzen sind (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Apfelbaum (Malus), Birke (Betula), Brombeere (Rubus fructicosus aggr.), Himbeere (Rubus idaeus) Eichen (Quercus, v.a. Stiel- und Trauben-Eiche), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Geißklee (Cytisus), Ginster (Genista), Besenginster (Cytisus scoparius), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior), Haselnuss (Coryllus avellana), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Pappeln (Populus, v.a. Zitter-Pappel), Schlehdorn (Prunus spinosa), Spiersträucher (Spiraea für Ostösterreich), Weiden (Salix, v.a. Sal- und Silber-Weide), Weißdorn (Crataegus monogyna) und Zwerggeißklee (Chamaecytisus).

Unter den Bäumen gibt es für Falter außer den im Frühling blühenden Kern- und Steinobstverwandten sowie Weiden (v. A. Sal-Weide!) kaum als Nektarlieferanten in Frage kommende Arten. Lediglich die Blüten der heimischen Linden (Tilia) haben für Nachtfalter mäßige Bedeutung. Bei den Lianen sind es die meisten Arten des auch als Jelängerjelieber (Lonicera xylosteum) bekannten Geißblatts, die für Nachtfalter bedeutsam sind. Auch Efeu (Hedera helix) wird von Faltern wie etwa dem Admiral oder dem Tagpfauenauge besucht und gerne einmal als Nachtruhe- oder Überwinterungsplatz, z.B. vom Zitronenfalter, genutzt.

Einige heimische Sträucher sind von hoher bis mittlerer Bedeutung als Nektarquelle für Falter (Auswahl, nicht nach Wertigkeit gereiht): Schlehdorn (Prunus spinosa), Brombeere (Rubus fructicosus), Himbeere (Rubus idaeus), Liguster (Ligustrum) oder Schwarzer Holunder (Sambucus niger). Weitere, jedoch nicht heimische Ziersträucher, die von Schmetterlingen besucht werden, sind u. A.: ungefüllter Flieder (Syringa), Kamm-Minze/Chinesischer Gewürzstrauch (Elsholtzia stauntonii), Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus) und Schönfrucht/Liebesperlenstrauch (Callicarpa bodinieri).

Spezialfall „Schmetterlingsflieder“ - Wie Schmetterlingsspezialist und Falterliebhaber Michael Altmoos sehr passend formulierte: „Auweia Buddleja“

Im Zusammenhang mit nektarreichen Gehölzen für Schmetterlinge wird häufig der Sommerflieder genannt. Der Gewöhnliche Sommerflieder (Buddleja davidii) ist jedoch ein nicht zu unterschätzender, invasiver Neophyt. Aufgrund der starken Ausbreitungstendenz und der damit einhergehenden Verdrängung heimischer Pflanzenarten, ist auf die Pflanzung solcher invasiven Arten unbedingt zu verzichten. Im „Natur im Garten“ Infoblatt „Neophyten-neue Pflanzen“ finden Sie entsprechende Informationen zu diesem Thema kostenlos zum Download: www.naturimgarten.at/infoblaetter. Für alle, die auf Sommerflieder nicht verzichten wollen, gibt es gute Nachrichten: es gibt bereits sterile Sorten sowie andere Arten und Hybriden im Handel, die keine Tendenz zur invasiven Ausbreitung haben. Eine Auswahl findest du im „Natur im Garten“ Blog unter https://blog.naturimgarten.at/detailseite/pflanzen-2765.html. Doch wie immer gilt: in einer guten Mischung für unsere heimische Tierwelt sollten heimische Pflanzen immer in der Überzahl vorhanden sein.

Unser Tipp für eine Artenreiche Hecke:

Frisch bis feuchter Standort:

Sal-Weide (Salix caprea), Faulbaum (Rhamnus frangula), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Spierstrauch (Spiraea)

Frisch bis trockener Standort:

Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Schlehdorn (Prunus spinosa), Weißdorn (Crataegus monogyna), Liguster (Ligustrum vulgare), Haselnuss (Corylus avellana), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Kaskaden-Sommerflieder (Buddleja alternifolia), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana), Attich (Sambucus ebulus)

Unsere „Natur im Garten“ Partnerbetriebe bieten ein umfangreiches Sortiment und unterstützen dich gerne mit fachkompetenter Beratung bei der Pflanzenwahl: www.naturimgarten.at/partnerbetriebe

Gerade naturnahe Schulgärten die ohne chemisch-synthetische Pestizide, Kunstdünger und Torf gepflegt und gestaltet werden, sind heute sehr wichtige Rückzugsorte für Schmetterlinge und andere Insekten. Mit einer geschickten Auswahl an Pflanzen und einfachen Gestaltungen, können die schönen und interessanten Tiere angelockt und gezielt gefördert werden. Ein reiches Nektarangebot zum Beispiel, lockt die Schmetterlinge in den Garten. Vor allem rötliche bis violette Blüten und ein süßer Duft sind bei Tagfaltern beliebt. Nachtfalter hingegen bevorzugen helle Blüten. Optimal sind Kräuterbeete und Staudenbeete mit einfachen, ungefüllten Blüten – das heißt Blüten, in deren Mitte sich für Insekten leicht zugänglich die Staubblätter mit nahrhaftem Pollen und Nektar finden. Die Raupen, aus denen ja letztlich die Schmetterlinge werden, werden leider häufig vergessen oder sogar bekämpft. Schmetterlinge sind aber nur dort zu Hause, wo es auch Futter für die Raupen gibt. Häufig sind unscheinbare Blütenpflanzen oder Sträucher für die Raupen wichtige oder unerlässliche Nahrungsquellen, wie beispielsweise der Hornklee oder der Faulbaum. Wer heute im Garten eine wilde Ecke mit Brennnesseln zulässt, an der rund 50 Schmetterlingsraupen fressen, betreibt aktiven Artenschutz!

Im Schulgarten und der Gartenpädagogik können Wiesenbereiche, Wildstrauchhecken und andere Natur(garten)elemente gezielt im Unterricht genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern die Wichtigkeit der Natur näher zu bringen. Das Beobachten der fressenden Raupen und die bunten Farben der Schmetterlinge können in Kindern großes Interesse wecken und schon in jungen Jahren das Verständnis für Naturkreisläufe fördern sowie die Liebe zur Natur wachsen lassen. Die Kinder können beispielhaft lernen, dass wilde Ecken nicht unordentliche, sondern sehr wertvolle Bereiche im Garten sind und vermeintlich unscheinbare, heimische Pflanzen eine wichtige Lebensgrundlage für die Insektenwelt darstellen. Vor allem transportieren sie das Gelernte und insbesondere das erlebte Wissen, dass aus jeder Raupe ein Schmetterling wird und was es dazu braucht, auch aktiv in ihr soziales Umfeld und werden so begeisterte Botschafterinnen und Botschafter für die Natur

Was passt nun in so einen schmetterlingsfreundlichen Schulgarten?

Da gibt es zum Beispiel eine Vielzahl an Blütenstauden für sonnige Standorte, auf deren Nektarreichen Blüten Schmetterlinge gut zu beobachten sind. Dies wären Flockenblume, Witwenblume, Labkraut, Kartäuser Nelke, Wilde Karde, Natternkopf, Herbstaster, Echtes Johanniskraut, Hornklee und Wiesen-Salbei.

Kräuter lassen sich nicht nur gut verarbeiten, ihre Blüten sind ein wahrer Anziehungspunkt. Zu den beliebtesten gehören Thymian, Salbei, Schnittlauch, Dill und Oregano. Die Blätter der Brennnessel und des Gewürzfenchels wiederum sind ein wichtiges Raupenfutter. Gerade am Fenchel oder am Karottengrün lassen sich oft die farbenprächtigen Raupen des Schwalbenschwanzes beobachten.

Für schattige Standorte empfehlen wir den gefiederten Lerchensporn, Waldphlox, Wald-Geißbart, Glockenblume, Waldmeister, Frühlings-Platterbse.

Aber auch Gehölze dürfen in einem Schulgarten nicht fehlen. Sie dienen vielen Faltern und ihren Raupen als Nahrung oder als Platz zum Überwintern und es lassen sich an diesen die Jahreszeiten sehr gut ablesen. Hier empfiehlt „Natur im Garten“ z.B. Zierapfel, Liguster, Salweide, Haselnuss und Hartriegel. Als Kletterpflanzen sind Brombeeren und Efeu bei Schmetterlingen sehr beliebt. In so einem Schulgarten gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, um Kindern und Jugendlichen Erlebnis- und Lernraum zu bieten und dabei gleichzeitig Arten- und Klimaschutz zu betreiben. Wenn du gerne ein Beispiel für so einen naturnahen Schulgarten ansehen und erleben möchtest, dann komm gerne in unseren „Natur im Garten“ Musterschulgarten!

Hereingeflattert in den „Natur im Garten“ Musterschulgarten – dem Garten zum Lernen, Lehren und Leben!

Der „Natur im Garten“ Muster-Schulgarten auf der GARTEN TULLN kann in der Saison von April bis Oktober besucht werden. Er bietet mit Grünem Klassenzimmer, Gemüse- und Hochbeeten, Naschhecken und zahlreichen Naturgartenelementen einen ansprechenden Raum für einen handlungsorientierten Unterricht und bewegte Pausen an der frischen Luft. Hier können Schülerinnen und Schüler mit allen Sinnen lernen und das nicht nur in Biologie und Sachunterricht! Nähere Infos dazu findest du unter: www.naturimgarten.at/schulgarten

Schau gerne auch jederzeit online auf die kostenlose Lernplattform „Lernen im Garten“. Dort findest du Methoden für das Lernen im Garten, didaktische Materialien, kostenlose Downloads und weiterführende Links zu verschiedenen Themenbereichen rund um das ökologische Gärtnern.

Bis Ende 2023 hat „Natur im Garten“ für Schulen und Kindergärten in Niederösterreich auch noch eine tolle AKTION: die kostenlose Auszeichnung mit der beliebten „Natur im Garten“ Igel-Plakette! Diese Zertifizierung steht für naturnahen Lebensraum, welcher frei von chemisch-synthetischen Pestiziden und Kunstdünger sowie umweltbewusst ohne den Einsatz von Torf bewirtschaftet, gestaltet und gepflegt wird. Die Umweltbewegung „Natur im Garten“ begleitet Bildungseinrichtungen gerne am Weg zur Auszeichnung mit der „Natur im Garten“ Plakette und steht dabei beratend zur Seite. Genaue Infos findest du hier: www.naturimgarten.at/plakette-schule-kiga